近期,关于乡村教育的讨论再次引起了广泛关注。在“做有根的教育:中国乡村教育振兴研讨会”上,21世纪教育研究院名誉理事长杨东平教授发表了一系列深刻见解,为乡村教育的未来发展提供了新的思路。

杨东平指出,当前乡村教育面临的问题并非教育本身所能解决,而是与乡村社会和文化的整体复兴紧密相连。他强调,没有乡村社会和文化的复兴,乡村教育的复兴便无从谈起。这一观点直击乡村教育的核心难题。

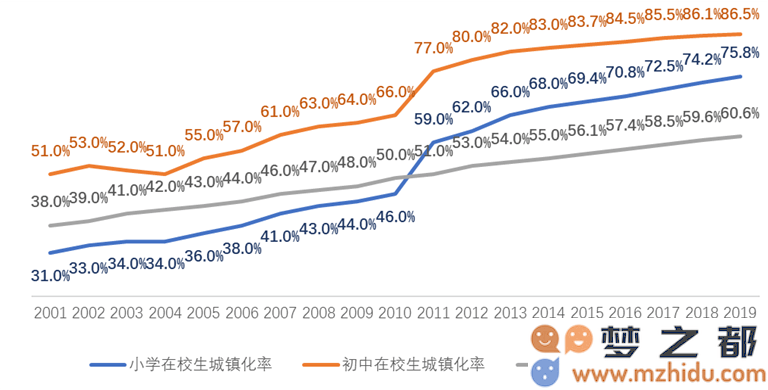

在城市化进程的快速推进下,城乡教育不均衡现象愈发显著。数据显示,小学生的城镇化率为75.8%,初中生的城镇化率更是高达86.5%,远高于常住人口的城镇化率。大量农村学生涌入城市求学,导致乡村学校数量不断减少,教学点逐渐增加。这一趋势在城镇化背景下显得不可逆。

杨东平进一步提到,乡村教育的困境不仅体现在教育资源的匮乏上,更在于乡村社会功能的退化。亲子分离、单亲家庭、失能家庭比例的增加,使得家庭教育的功能难以实现。同时,社区功能的缺失和乡村文化的异化也加剧了乡村教育的困境。麻将、赌博等消费主义文化取代了传统的熟人社会和忠孝文化,乡村青年的婚姻观念也发生了变化,县城购房成为结婚的前提。

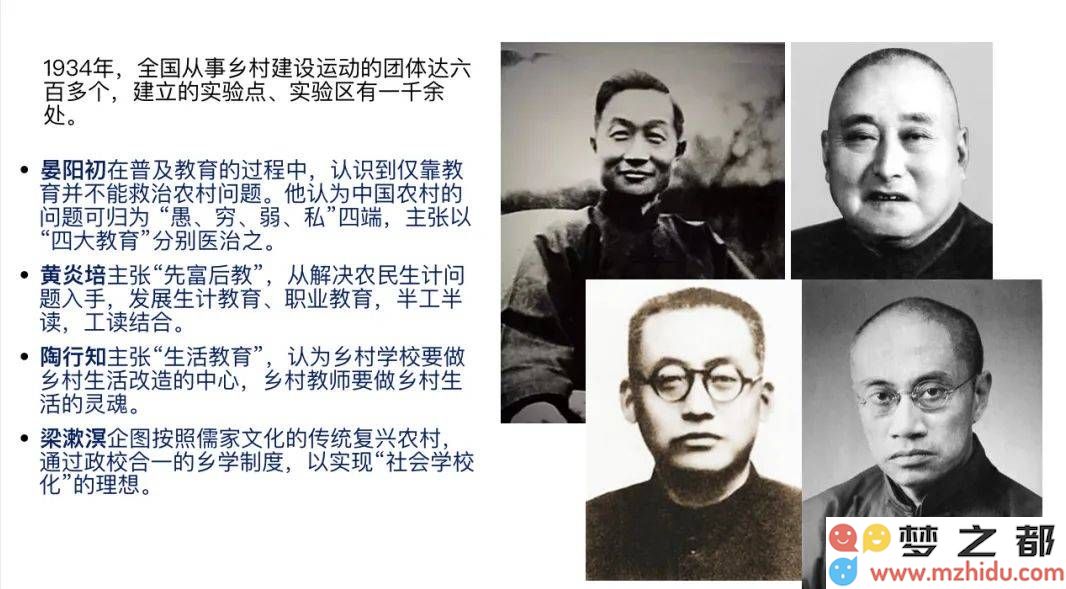

回顾历史,乡村教育的探索从未停止。一百年前,晏阳初、黄炎培、陶行知等乡村建设先贤已经深刻讨论过这些问题,并提出了有效的解决方案。晏阳初提出“四大教育”来医治农村的“愚、穷、弱、私”;黄炎培主张从解决农民生计问题入手,发展生计教育和职业教育;陶行知则强调“生活教育”,认为乡村学校应成为乡村生活改造的中心。

然而,这些探索在战争和革命进程中被中断。直到80年代末到90年代初,国家才再次大规模开展农村教育综合改革,强调教育与农业科技、农村经济发展的结合。然而,这一探索最终也未能持续,乡村教育走上了彻底城市化的道路。

面对乡村教育的现状,杨东平提出了“公平而有质量的教育”这一理念。他认为,教育应面向大多数人,重点关注弱势学生,同时提供完整的、基础的教育。这不仅要关注学生的学业成绩和认知能力的发展,还要弥补农村学生非认知能力的短板,培养学生的关键能力和社会情感技能。

为了实现这一目标,杨东平倡导农村教育应走向“为生活而教”的新模式。他借鉴了哥伦比亚山区小学的“为生活而教”改革经验,强调学校的教育目标应是对学生及其社区的经济和社会福祉产生积极的影响。这一模式不仅关注学生的学业成就,更重视学生的成长和发展。

最后,杨东平呼吁探索适合农村青少年成长需要的植根乡土的教育。这种教育应将普适性知识与乡土文化、地方性知识有机结合,为学生提供健康教育和创业教育,包括进城务工所需的生活技能、法律常识、就业指导和生涯规划等。只有这样,乡村教育才能真正实现复兴,为乡村社会的未来发展注入新的活力。